Werk

Dem Porträt und der menschlichen Figur galt das Hauptinteresse des jungen Nachbauer, seine Neigung zur Landschaftsmalerei stellte sich erst in den späteren Jahren ein. Die grossen Wandaufträge, die ihm in der Nachkriegszeit erteilt wurden, sind ausgewiesene Beispiele dafür, wie Figur und Landschaft bei Robertheinrich Nachbauer zu einer glücklichen Synthese zusammengefunden haben. Hatten sein Großvater und Vater noch vor allem im Auftrag der Kirche gearbeitet, sich mit sakralen Gegenständen beschäftigt, so war Robertheinrich Nachbauer mit seiner optimistischen, weltfestlichen Malerei prädestiniert für den künstlerischen Schmuck profaner Architekturen. Seine Domäne wurden Schulen, Verwaltungs- und Industriegebäude, Privathäuser und Villen. Die Aufträge für Robertheinrich Nachbauer führten ihn durch ganz Deutschland und die Niederlande.

Die Bilder von Robertheinrich Nachbauer leuchten.

Robertheinrich Nachbauer hat die Gabe, die Farben der Natur, die er sieht, nicht nur technisch wiederzugeben, das Licht nicht nur an die Oberfläche zu projizieren, sondern es aus der Tiefe des Bildes hervordringen und glühen zu lassen.

Seine dabei angewendete, ausgefeilte Technik und sein Gespür für die Kraft des Lichts auf Atmosphäre, Stimmung und Wirkung kennzeichnen seine Werke.

Aus einem der ersten Besuche:

„Robertheinrich Nachbauer empfing den angemeldeten Gast freundlich, ließ ihn eine Weile in dem von einem Flügel beherrschten Raum, der von den Wänden her mit Bildern langsam zuzuwachsen schien, eine erste Annäherung an seine Arbeiten, an ihre starke Farblichkeit gewinnen, um ihn dann ohne Umschweife in den ersten Stock, in die „Bibliothek“ zu bitten.

An Porträts einem großen Akt in Aquarell, an Aktzeichnungen in chinesischer Tusche vorbei erreichen wir einen Raum im Halbrund.

Lange Erklärungen vermeidend, beginnt Robertheinrich Nachbauer seine Bilder zu zeigen. Die Erläuterungen sind äußerst knapp, beschränken sich nahezu auf die Nennung von Zeit, Ort, Sujet oder Technik, gelegentlich eine Bemerkung zu den besonderen Umständen einer Arbeit.

Landschaften, Blumenstillleben, die Natur in all ihren Erscheinungsformen wechseln einander ab.

Zeittypische Züg und Entwicklungen der Malerei fehlen scheinbar gänzlich; kein Protest gegenüber heutigen Kunst- und Lebensformen, -Bedrohungen nur dort spürbar, wo sie sich aus der Natur und ihrer wie unserer eigenen Endlichkeit heraus ergeben.

Sein Stil macht seine vehemente, emotionale Beziehung zu Menschen und Dingen eindrucksvoll sichtbar; mit Leidenschaft bemächtigt er sich derer, um sich durch sie aussprechen zu können. Die Welt wird zum spiegel einer inneren Welt, in der Gefühlsstürme toben.

Emil Noldes Bemerkung über die Aufgabe der Farbe in seinem Werk ist erstaunlich aktuell: „Ich wollte im Malen immer gern, dass die Farben durch mich als Mittler sich so folgerichtig auswirken, wie die Natur selbst ihre Gebilde schafft, wie Erz und Kristallisierungen sich bilden, wie Moos und Algen wachsen, wie unter den Strahlen der Sonne die Blume sich entfalten und blühen muß“.

Von den „Vor-Bildern“ ist die farbliche Ausdruckskraft, das ungewöhnlich schnelle Umsetzen von Eindrücken und Stimmungen in einfache Aussagen geblieben. Man spürt in allem die Unvorhersehbarkeit seines künstlerischen Tuns, nichts Akademisches, nichts in Theorien Erdachtes, alles „vor der Natur“ Gemaltes, - Einwirkung der Kräfte des Lebens und der Natur auf die Formen seiner Kunst.

Karl Diemer beschreibt seine Eindrücke so: „Die Bilder leuchten; dieser Künstler hat die Gabe, die Natur, die er sieht, die Farben nicht nur wiederzugeben, nein, er verarbeitet und übersetzt das Geschaute derart in sich, dass das Licht nicht nur an der Oberfläche zu sehen ist, sondern aus der Tiefe hervordringt und glüht“.

Anmerkungen des Angerührtseins, der Betroffenheit, der Bewunderung eines kühnen Gedankens tuen ihm gut.

Für den Entscheid zum Erwerb eines Bildes ist es wichtig, das Geschaute zu begrenzen.

Danach aber folgen in verschwenderischer Fülle Arbeiten von der friesischen Küste bis zu den Gestaden des Mittelmeers, - und bis zur Erschöpfung des Besuchers.

Was hat dieses Auge gesehen und erspäht?

Darauf der klagende Hinweis auf den vollständigen Verlust des Werkes im Jahr3 1943 in Stuttgart, der Arbeiten aus den Akademiezeiten in Stuttgart ab 1928 in der Zeichen- und Malklasse bei Professor Spiegel und als Meisterschüler bei Carl Hofer an der Staatlichen Akademie der bildenden Künste in Berlin 1930-33, der unzähligen Aquarelle als Berichterstatter im Kriege in Holland, Frankreich, Russland, Italien und Griechenland, der Arbeiten Willi Baumeisters, die er aus der gemeinsamen Atelierzeit in Stuttgart aus gegenseitiger künstlerischer Wertschätzung durch Bildertausch empfing.

Dem Porträt und der menschlichen Figur galt das Hauptinteresse des jungen Nachbauer, seine Neigung zur Landschaftsmalerei ist jüngeren Datums.

Die Mitarbeit in der väterlichen Werkstätte für dekorative Kunst, Stuttgart, vermittelte ihm umfassende Kenntnisse in den Techniken der Wand- und Fassadenmalerei, der Illustration und Glasmalerei.

An Carl Hofer in Berlin, der bereits über den Expressionismus hinaus war, fesselte ihn die helle, kraftvolle Farbe, die strenge, klar vereinfachte, abstrahierte Form, genau das, was er für die monumentale Wandgestaltung suchte.

Hier, zwischen Natur und Landschaft, findet er dann auch zu einer glücklichen Synthese bei den großen Wandaufträgen, die ihm erteilt wurden: optimistische, weltfestliche Malerei prädestiniert für den künstlerischen Schmuck profaner Architekturen.

Dann sind wir wieder in der unmittelbaren Vergangenheit:

Auftragsarbeiten auch von öffentlichem Rang und Interesse kann man auf Entwürfen an den Wänden des Außenateliers und in einer sehr bescheidenen Fotosammlung sehen:

Musikhochschule Stuttgart, 35m2 - Keramik Fassade im Vorstandssitzungssaal der Daimler Benz AG, Kirchenfenster, Fassadenmalereien an und in Privathäusern, Schulen, anderen öffentlichen Gebäuden, Bank- und Markthäusern u.a.

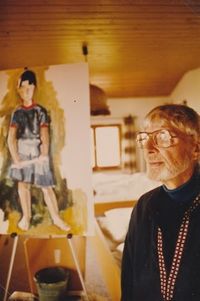

Eine Rarität sind die Fotos fortgegebener Porträts: gerade in den letzten Lebensjahren wandte er sich wieder mit besonderer Kraft und Leidenschaft dem Porträt zu, davon zeugen große Arbeiten von Menschen in seiner unmittelbaren Umgebung.

Ziele seiner Reisen waren letztlich der Süden: das Tessin, Ascona, die Provence, Ischia, Isar- und Loisachtal, die Moore, das Gebirge . Wetterstein, Karwendel, Mieminger, Kaiser- und auch zweimal Schleswig Holstein, - das wechselnde Licht, die wechselnde Palette!

In zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland, 1980 letztmalig in Düsseldorf, sah man seine Porträts und Tafelbilder, bestätigte man seine ausgefeilte Technik, sein Gespür für Atmosphäre, Stimmung und Wirkung.

Ankäufe erfolgten durch die Städte Stuttgart, Reutlingen, München, Basel, Olten (Kanton Solothurn), Zürich; durch Banken, Industrieunternehmen; durch oberbayrische Landräte, das erzbischöfliche Ordinariat in München u.v.a.; Sammlungen entstanden in der Schweiz, in Stuttgart/Gerlingen und Bochum.

Der am 27.12.1908 in München geborene Robertheinrich Nachbauer wird in Stuttgart begraben.“